Giftspinnen

In der heutigen Welt hat Giftspinnen eine beispiellose Bedeutung erlangt. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seines Einflusses im Geschäftsumfeld oder seiner Bedeutung im täglichen Leben der Menschen, Giftspinnen ist zu einem Thema ständiger Debatten und Diskussionen geworden. Von seinen Anfängen bis zu seiner heutigen Entwicklung war Giftspinnen Gegenstand von Studien und Analysen durch Experten aus verschiedenen Bereichen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Giftspinnen untersuchen, von seinen Auswirkungen im Alltag bis hin zu seinen Auswirkungen auf globaler Ebene. Durch einen detaillierten und tiefgehenden Blick wollen wir besser verstehen, welche Rolle Giftspinnen in unserer modernen Welt spielt und wie es zu einem integralen Bestandteil unserer Realität geworden ist.

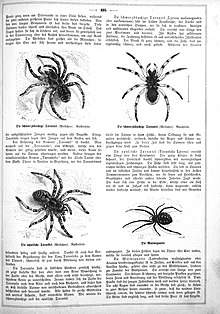

Von den fast 50.000 bekannten Webspinnenarten sind von einigen, hier als Giftspinnen bezeichneten Arten, auch Vergiftungen beim Menschen bekannt geworden. Spinnen verfügen über Spinnentoxine, die sie eigentlich zum Beuteerwerb nutzen, wobei in fast allen Fällen andere Arthropoden die Beute sind. Als Faustformel sind nur Arten mit einer Körperlänge (ohne die Beine gemessen) von über 10 Millimeter in der Lage, mit ihren Kieferklauen, den Cheliceren, die menschliche Haut zu durchdringen. Nur von wenigen Arten sind ernsthafte Vergiftungsfälle bekannt geworden. Dabei wird auch in Ländern mit Vorkommen von Giftspinnen die Zahl der tatsächlichen Vorfälle oft weit überschätzt.

Es gibt allerdings – vor allem in subtropischen und tropischen Breiten – eine kleine Gruppe (nicht näher miteinander verwandter) Spinnenarten, bei denen möglicherweise die Giftwirkung zusätzlich zur Abwehr von für die Spinne möglicherweise bedrohlichen Wirbeltieren evolviert ist. Bei anderen Spinnenarten, insbesondere bei solchen, deren Biss nicht unmittelbar schmerzhaft ist, ist von einer nur zufälligen Wirkung auszugehen. Bisse von giftigen Spinnen treten vor allem bei Arten auf, die im engen Kontakt zum Menschen, oft innerhalb von Häusern (synanthrop) leben. Auch dann sind sie selten und ungewöhnlich, oft nur dann, wenn Spinnen versehentlich gedrückt oder gequetscht werden.

Tödliche Giftbisse durch Spinnen sind dokumentiert, aber selten. In einer Abschätzung wurde von unter 200 Fällen weltweit im Jahr ausgegangen, in den USA sind es im Durchschnitt etwa sechs im Jahr.

Diagnose

Zahlreiche berichtete Fälle von Spinnenbissen durch Giftspinnen stellen sich bei Nachprüfung als irrtümlich heraus. So werden etwa im westlichen Nordamerika recht häufig Bisse der Braunen Einsiedlerspinne Loxosceles reclusa behandelt, obwohl diese Spinne dort gar nicht vorkommt. Spinnen verursachen durch ihr Bewegungsmuster, das haarige Aussehen und die vielen Beine bei vielen Menschen Angstgefühle, die sich bis zur krankhaften Arachnophobie steigern können. Oftmals werden am Körper entdeckte Läsionen so Spinnen zugeschrieben, obwohl in Wirklichkeit kein Zusammenhang ersichtlich ist. Für verifizierte Spinnenbisse gelten daher die folgenden Kriterien: es muss beim Biss zu tatsächlichen Symptomen gekommen sein; es muss tatsächlich eine Spinne vorgelegen haben (da Augenzeugenberichte unzuverlässig sind, am besten gefangen); diese Spinne muss von einem Experten als Giftspinne bestimmt worden sein. Das Vorhandensein von zwei roten Punkten, interpretiert als Einstichpunkte der Kieferklauen, das oft als Indiz angegeben wird ist nur ein unverlässlicher Hinweis.

Gattungen und Arten von Giftspinnen

Für den Menschen tatsächlich bedrohliche Giftspinnen, deren Biss schlimmer ist als ein Wespen- oder Moskitostich, sind auf wenige Gattungen beschränkt.

Trichternetzspinnen

Als sogenannte „Trichternetzspinnen“ (nicht mit der weitaus harmloseren Familie der Trichterspinnen (Agelenidae) zu verwechseln) werden vor allem Arten der Gattungen Atrax und Hadronyche bezeichnet, die traditionell in der Familie der Hexathelidae zusammengefasst wurden. Nach einer taxonomischen Revision im Jahr 2018 wurden sie in eine Familie Atracidae transferiert. Sie gelten nach toxikologischen Daten als die giftigsten Spinnen. Die am meisten gefürchtete Art ist die Sydney-Trichternetzspinne (Atrax robustus). Insgesamt umfasst die Gruppe 34 Arten, von denen bei mindestens sechs Arten Vergiftungsfälle beim Menschen dokumentiert sind. Die anderen fünf Arten wie zum Beispiel Hadronyche formidabilis leben aber nicht synanthrop, sondern fern des Menschen, meist an Baumstämmen, so dass es selten zum Kontakt kommt. Alle leben im Südosten Australiens (inklusive der Insel Tasmanien). Darüber hinaus zählte zur Familie der Hexathelidae auch die monotypische Familie der Macrothelidae, die nur die Gattung Macrothele umfasst. Zwei Arten der Gattung, wovon es sich bei einer um die Andalusische Trichternetzspinne (M. calpeiana) handelt, kommen auch im europäischen Mittelmeerraum vor. Die Arten beider Familien sind die einzigen Giftspinnen, die zur Unterordnung der Vogelspinnenartigen gehören.

Australische Trichternetzspinnen

Australische Trichternetzspinnen (Atracidae) sind mit einer Körperlänge von 15 bis 45 Millimeter große bis sehr große Spinnen. Typisch sind die sehr massigen, parallel nach vorn stehenden („orthognathen“) Cheliceren-Grundglieder. Die Spinnen sind einfarbig schwarz oder dunkelbraun gefärbt. Sie bauen ein trichterförmiges Fangnetz, das in eine fingerförmige Röhre zusammenläuft; in deren Schutz lauert die Spinne auf Beute, die sich im Trichternetz verfängt. Die Sydney-Trichternetzspinne lebt oft in Gärten, zwischen Steinen oder in Trockenmauern. Insbesondere die Sydney-Trichternetzspinne ist für ihre hohe Reizbarkeit bekannt. Ein sich bedroht fühlendes Exemplar nimmt zuerst eine für Spinnen typische Drohgebärde ein, bei der der Körper aufgerichtet, die vorderen Extremitäten erhoben und die Cheliceren gespreizt werden. Ein Biss kann folgen, sollte die Spinne weiterhin provoziert werden. Giftbisse beim Menschen gehen überwiegend (in einer Untersuchung 88 Prozent) auf Männchen zurück, die deutlich mobiler als Weibchen sind, wenn sie in der Paarungszeit auf der Suche nach diesen sind. Berichtet wird von jährlich etwa fünf bis zehn Fällen, alle in Südost-Australien, in Küstennähe. In etwa einem Drittel der Fälle traten ernstere Symptome auf, die ausschließlich auf Bisse durch Männchen zurückzuführen waren. Bevor im Jahr 1981 ein Gegengift entwickelt und verbreitet wurde, sind 13 Todesfälle verbürgt. Seitdem kamen keine tödlichen Fälle mehr vor.

Als Symptome werden angegeben: Sofortiger, heftiger Schmerz, der etwa 30 Minuten anhält. Lokal kommt es zu Taubheitsgefühl, Hautrötung, Gänsehaut und Muskel-Faszikulationen. Nach etwa 10 Minuten bis einer Stunde kann es zu systemischen Reaktionen wie Muskelkrämpfen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Schweißausbrüchen und Atemnot kommen. Als Sofortbehandlung wird ein Druckverband empfohlen, im Krankenhaus können nach der Gegengiftgabe die Patienten meist nach zwei bis vier Stunden nach Hause entlassen werden. Als wesentliches Gift der Australischen Trichternetzspinnen wurden Delta-Atracotoxine identifiziert, Peptide, die als Neurotoxine wirken.

Europäische Trichternetzspinnen

In Europa kommen zwei Arten der Gattung Macrothele vor, die wie die der zu den Gattungen Atrax und Hadronyche gehörenden Arten zur Familie der Hexathelidae gezählt wurden und mit ihnen nah verwandt sind. Die Gattung Macrothele zählt mittlerweile zur monotypischen Familie der Macrothelidae, ist also deren einzige Gattung. Die beiden Vertreter sind die auf Kreta endemische Art Macrothele cretica und die Andalusische Trichternetzspinne (M. calpeiana). Der Biss beim Menschen und seine Folgen sind bei letzterer Art überliefert. Das Gift der Andalusischen Trichternetzspinne kann Kreislaufbeschwerden verursachen. Schwerwiegendere Folgen oder gar Todesfälle sind allerdings nicht belegt.

Entsprechend ihrer Verwandtschaft zu diesen ähneln die Arten der Gattung Macrothele denen der Gattungen Atrax und Hadronyche, bleiben aber insgesamt etwas kleiner. Die Gesamtlänge der Andalusischen Trichternetzspinne beträgt maximal 35 Millimeter. Ähnlich den Vertretern der anderen Gattungen legen auch die der Gattung Macrothele Trichternetze an, die etwa bei der Andalusischen Trichternetzspinne an der Basis von Baumstämmen oder unter Steinen angelegt werden. Ferner wird auch ihnen ein den australischen Verwandten ähnlich aggressives Verhalten nachgesagt. Ansonsten ist über die 15 Arten der von Europa bis zum Osten Chinas vertretenen Gattung Macrothele wenig bekannt.

Witwenspinnen

Die Arten der zu den Kugelspinnen (Theridiidae) gehörenden Gattung der Echten Witwen (Latrodectus), deren giftigsten Arten „Schwarze Witwen“ genannt werden, sind vermutlich die bekanntesten der Giftspinnen. Die Bezeichnung als „Witwe“ geht darauf zurück, dass man früher annahm, das viel größere Weibchen würde das Männchen während der Paarung regelmäßig auffressen, tatsächlich ein Artefakt der Käfighaltung im Labor. Wie bei vielen Spinnen endet die Paarung für das Männchen manchmal tödlich, aber nicht regelmäßig. Mit der Europäischen Schwarze Witwe oder Malmignatte (Latrodectus tredecimguttatus) tritt eine Art auch in Südeuropa auf. Die Gattung umfasst gut 30 Arten, die meisten Vergiftungsfälle werden von der Südlichen Schwarzen Witwe (Latrodectus mactans) berichtet. Mit verschiedenen Arten ist die Gattung in Europa, Südasien, Australien, Afrika und Nord- und Südamerika weit verbreitet, zwei Arten sind von Neuseeland belegt. Alle Arten bauen ein charakteristisches Haubennetz an dunkle Orte, nicht selten synanthrop an menschlichen Behausungen. Oft kommt es zu Vergiftungsfällen, wenn Spinnen versehentlich gequetscht werden, die sich in Kleidungsstücke wie Schuhe oder Gartenhandschuhe zurückgezogen haben. Früher wurden viele Fälle bei der Getreideernte oder in außen liegenden Plumpsklos gemeldet, was heute seltener vorkommt. Bisse werden fast nur von weiblichen Spinnen berichtet. In Australien ist die Rotrückenspinne (Latrodectus hasselti) für etwa zwei Drittel der gemeldeten Giftbisse, darunter fast alle schwereren Fälle, verantwortlich.

Die sogenannte „Schwarzen Witwen“ sind wie die Mehrheit der Echten Witwen entsprechend der Bezeichnung meist schwarz gefärbt mit einer typischen, sanduhrförmigen roten Zeichnung auf der Unterseite des Hinterleibs. Die europäische Art ist dort auffallend rot gefleckt und dadurch unverkennbar. In Afrika leben Arten mit weißer Zeichnung, einige Arten wie die Weiße Witwe (Latrodectus pallidus) sind überwiegend weiß, andere braun gefärbt. Die Arten haben die typische Gestalt der Haubennetzspinnen, die Unterscheidung der Gattung ist nur für Spezialisten möglich.

Symptome eines Giftbisses der Schwarzen Witwen sind unmittelbarer Schmerz und unspezifische Reaktionen wie Schweißausbrüche, Hypertonie, Unruhe, Fieber, Kribbeln und Jucken (Parästhesie). Der Schmerz hält normalerweise einen bis zwei Tage an, die anderen Symptome einen bis vier Tage. In vielen Fällen bleibt es bei der lokalen Schmerzreaktion, oder es treten überhaupt keine Symptome auf. Meist werden nur Schmerzmittel gegeben. Ein Gegengift ist vorhanden, es wird aber in den USA nur zögerlich und in schweren Fällen eingesetzt, da über häufige allergische Reaktionen darauf berichtet wurde (während es in Australien regelmäßig eingesetzt wird). Intramuskuläre Antigift-Gaben erwiesen sich als wirkungslos. Meist ist anhaltender Schmerz das wesentliche Symptom.

Hauptbestandteil des Gifts ist Alpha-Latrotoxin, ein als Neurotoxin wirksames Protein. Es bindet an bestimmte, als Neurexine und Latrophiline bezeichnete Membranrezeptoren der Nervenzelle und bewirkt eine übermäßige Ausschüttung von Neurotransmittern. Die Gifte der verschiedenen Latrodectus-Arten verursachen überall ähnliche Symptome, tatsächlich können die jeweils spezifischen Gegengifte auch gegen andere Arten der Gattung verwendet werden.

Sechsäugige Sandspinnen

Die Familie der Sechsäugigen Sandspinnen (Sicariidae) umfasst die drei Gattungen Hexophthalma, Loxosceles (Einsiedler-Violinspinnen) und Sicarius, die allesamt für wirkungsvolle Gifte bekannt sind. Sechsäugige Sandspinnen gehören zu den Spinnen, bei deren Biss nekrotische Wunden nachgewiesen sind, wobei diese beim Menschen lediglich durch Bisse der Einsiedler-Violinspinnen als überliefert gelten. Allerdings erwiesen sich in vielen Fällen Angaben, eine Nekrose ginge auf einen Spinnenbiss zurück, als falsch. In Australien ist es, trotz zahlreicher Verdachtsfälle, sogar nie gelungen, vorliegende Nekrosen mit Spinnenbissen in Verbindung zu bringen. Bei den lange verdächtigten „White tails“ (der Familie Lamponidae) wurden bei 130 Fällen von Spinnenbissen keinerlei Nekrosen beobachtet.

Einsiedler-Violinspinnen

Im englischen Sprachgebrauch sind die Einsiedler-Violinspinnen (Loxosceles) ähnlich der deutschen Trivialbezeichnung als „Recluse spiders“ (übersetzt „Einsiedlerspinnen“) bekannt. Die artenreiche Gattung umfasst etwa 140 Arten, mit weltweiter Verbreitung in den Tropen und Subtropen, mit Verbreitungsschwerpunkt in der Neuen Welt. Wenige Arten dringen bis in die gemäßigten (temperaten) Breiten vor, in Nordamerika besonders Loxosceles reclusa (fünf weitere Arten in den USA sind seltener und nur im Süden verbreitet). Besonders viele Vergiftungsfälle gehen auf die südamerikanische Loxosceles laeta zurück. Arten wie die Braune Violinspinne (Loxosceles rufescens) leben auch im europäischen Mittelmeerraum. Arten der Einsiedler-Violinspinnen sind meist bräunlich gefärbt, bei vielen Arten mit einer violinförmigen dunkleren Zeichnung auf dem Vorderkörper. Die langbeinigen Spinnen besitzen sechs Augen in zwei Reihen.

In den USA wird die Wirkung des Giftbisses als Loxoscelismus (loxoscelism) beschrieben. Charakteristisch ist ein Ödem an der Bissstelle, gefolgt von einem Geschwür (Ulcus) und lokaler Nekrose, die ausgedehnt sein kann. Systemische Wirkungen sind ebenso bekannt, sie umfassen Hämolyse und Blutgerinnung in den Blutgefäßen sowie inneren Blutungen, es kann zum Tod durch Nierenversagen kommen. Während schwere Fälle in der medizinischen Fachliteratur große Aufmerksamkeit enthalten, sollte nicht übersehen werden, dass die meisten Bisse ohne große Symptome bleiben. Oft bleibt der Biss nahezu schmerzfrei, nach zwei bis acht Stunden tritt dann ein brennender Schmerz auf, die Bissstelle selbst wird blass, von einem roten, geschwollenen Ödem umgeben. Oft bildet sich an der Bissstelle eine kleine schwarz gefärbte nekrotische Zone, was zu einer charakteristischen Augen-Form führt. Die Wunde heilt binnen einiger Wochen unter Schorfbildung ab. In leichten Fällen wird eine normale Wundbehandlung vorgenommen, ein Entfernen des nekrotischen Gewebes (Exzision) erwies sich nur in sehr schweren Fällen als vorteilhaft.

Das Gift der Einsiedler-Violinspinnen ist komplex zusammengesetzt. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Sphingomyelinase D. Dieses Enzym bewirkt die Freisetzung von N-Acylsphingosin und Cholin aus roten Blutzellen, was zu Thrombozytenaggregation und Hämolyse führt.

Die Gattung Sicarius

Die Spinnenarten der Gattung Sicarius kommen in Südamerika und im Süden Afrikas vor. Bei den Spinnen handelte es sich um Bewohner des einstigen Kontinents Gondwana, die in den beiden heutigen Kontinenten Afrika und Südamerika Regionen bewohnen, an denen beide Kontinente einst miteinander verbunden waren.

Spinnen dieser Gattung ähneln den nah verwandten Einsiedler-Violinspinnen (Loxosceles) und erscheinen wie diese dorsoventral (oben seitlich) abgeflacht und haben sechs Augen. Sie besitzen außerdem eine rötliche Grundfärbung. Im Gegensatz zu den Einsiedler-Violinspinnen jagen sie ohne ein Spinnennetz, sondern freilaufend als Lauerjäger. Einige Arten sind dafür bekannt, sich im Sand zu vergraben und blitzartig hervorzuschießen, wenn Beutetiere in Reichweite gelangen.

Durch die versteckte Lebensweise der Arten dieser Gattung und durch deren Vorkommen in vom Menschen eher schwach besiedelten Gebieten sind kaum bestätigte Bissunfälle dieser Spinnen überliefert. Bekannt ist lediglich ein Biss, bei dem leichte Vergiftungssymptome festgestellt werden konnten. Bei Versuchen, bei denen Kaninchen von Individuen von Sicarius albospinosus und Sicarius spatulatus gebissen wurden, zeigten sich bei 77 % der Versuchstiere zuerst starke Gewebeschäden und anschließend kam es zum Tod. Post mortem (nach dem Ableben der Kaninchen) wurden Zerstörungen der inneren Organe enthüllt. Im Gegensatz dazu starben keine Versuchskaninchen, denen Gift von Einsiedler-Violinspinnen oder das des Gabel-Dornfingers (Cheiracanthium furculatum) injiziert wurde. Aufgrund dieser Resultate werden die Spinnen der Gattung Sicarius als potentiell tödlich für den Menschen gewertet.

Die Behandlung und die Differentialdiagnose von Bissen seitens der Spinnen der Gattung Sicarius erfolgen wie bei Bissen des der Einsiedler-Violinspinnen und des Gabel-Dornfingers unter Zusatz durch die Disseminierte intravasale Koagulopathie.

Bananenspinnen

Der Sammelbegriff „Bananenspinnen“ umfasst alle Arten der Gattungen Phoneutria aus der Familie der Kammspinnen (Ctenidae) und einige Arten der Gattung Cupiennius aus der Familie der Fischerspinnen (Trechaleidae) sowie die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne (Heteropoda venatoria) aus der Familie der Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae). Diese Spinnen sind dafür bekannt, gelegentlich mit Bananenstauden-Transporten sowohl nach Nordamerika als auch nach Europa eingeschleppt zu werden (so wurde ein Exemplar der Großen Bananenspinne (Phoneutria boliviensis) 2009 in einem Bananenkarton in einem hessischen Supermarkt gefunden). Am häufigsten ist dies bei den Arten der Gattung Cupiennius der Fall. Sowohl diese als auch die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne sind allerdings im Gegensatz zu einigen Arten der Gattung Phoneutria für den Menschen weitestgehend harmlos.

Am prominentesten ist unter den sogenannten „Bananenspinnen“ die Gattung Phoneutria, die acht Arten umfasst, deren bekannteste die Brasilianische Wanderspinne (P. nigriventer) ist. Phoneutria-Arten sind große Spinnen mit einer Körperlänge je nach Art von etwa 30 bis 50 Millimetern und in der Regel unauffällig braun bis grau gefärbt, oft mit rötlichen Cheliceren und einer schwarzen oder hellen Zeichnung auf der Unterseite der sowohl der Beinpaare als auch des Opisthosomas (Hinterleib), die bei Begegnungen der Spinnen mit möglichen Prädatoren (Fressfeinden) in einer Drohgebärde, die ebenfalls der anderer Spinnen gleicht, erhoben werden. Zusätzlich kann hier auch das Opisthosoma nach vorne geschoben und somit die darauf befindlichen Warnfarben präsentiert werden. Die Arten der Gattung leben in tropischen Wäldern, einzelne von ihnen, insbesondere die Brasilianische Wanderspinne und Phoneutria keyserlingi dringen aber von dort auch in Sekundärhabitate wie Plantagen und in Siedlungen vor. Die nachtaktiven Spinnen leben nomadisch und verbringen den Tag in einer engen Spalte als Schlupfwinkel. Solche werden dann auch bei den darauf angepassten Arten in Siedlungsbereichen und an Bananenpflanzen gerne angenommen. Männchen während der Paarungszeit sind auch am Tage aktiv und dringen oft in Häuser ein, wo es nicht selten zu Giftbissen kommt.

Obgleich alle Vertreter der Gattung Phoneutria eine hohe Aggressivität aufweisen, scheint die Toxizität (Wirkung) der Gifte dieser und somit auch die von den einzelnen Arten ausgehende Gefahr für den Menschen zu variieren. Dies hängt auch von der Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens zwischen Mensch und Spinne ab, die bei den beiden im urbanen Bereichen vorkommenden Arten entsprechend höher ist als bei den restlichen, die zumeist fernab von Siedlungsbereichen leben. Stärkere Gifte, die auch beim Menschen im Tod resultieren können, weisen die Brasilianische Wanderspinne und Phoneutria keyserlingi sowie möglicherweise Phoneutria fera und Phoneutria reidyi auf. Giftbisse der vier übrigen Arten, der Großen Bananenspinne, Phoneutria bahiensis, Phoneutria eickstedtae und Phoneutria pertyi scheinen beim Menschen zwar ebenfalls unangenehm, aber niemals tödlich zu wirken.

Der Giftbiss der Brasilianischen Wanderspinne wird als sehr schmerzhaft beschrieben. Oft kommt es zu lokaler Schwellung und Hyperämie, oft verbunden mit Herzrasen. In etwa 90 Prozent der Fälle kommt es zu keinen weiteren Symptomen. In etwa 9 Prozent kommt es zusätzlich zu Schweißausbrüchen und Übelkeit. Etwa ein Prozent der Fälle verlaufen schwerer, hier kann es zu Blutdruckabfall (arterielle Hypotonie), Herzrhythmusstörungen oder zum Lungenödem kommen. Für schwere Fälle steht ein Gegengift zur Verfügung, meist genügt aber die Gabe von Schmerzmitteln. Das Gift ist, wie typisch für Spinnengift, eine komplexe Mischung mehr als 100 verschiedener Peptide und Enzyme, von denen einige neurotoxische Aktivität zeigen. Typisch ist eine Klasse Cystein-reicher, durch das Proteinmotiv des Cystin-Knotens gekennzeichneter Toxine (kollektiv als Ctenitoxine bezeichnet).

Situation in Europa

Unter den etwa 4500 in Europa vorkommenden Spinnenarten ist die einzige medizinisch relevante Art die Europäische Schwarze Witwe. Es kommen eine Reihe weiterer Arten vor, bei denen aufgrund von morphologischen Merkmalen wie Körpergröße und Spreizbarkeit der Chelicerenklauen angenommen werden kann, dass sie prinzipiell in der Lage sind, beim Biss die menschliche Haut zu durchdringen. Nur von sehr wenigen Arten sind aber tatsächlich Giftbisse verbürgt, meist als Rarität oder Einzelfall. Bei einigen wenigen Arten kommen mit einiger Regelmäßigkeit Giftbisse vor. Dies sind vor allem wärmeliebende, südlich verbreitete Arten des Mittelmeerraums, mit einstrahlenden Vorkommen nach Mitteleuropa. Da einige dieser Arten infolge des Klimawandels ihr Verbreitungsgebiet mittlerweile nach Mitteleuropa ausgedehnt haben, wo Spinnenbisse bis dahin völlig unbekannt waren, gab es eine Reihe von Berichten in den Medien. Oft wurde dabei das Problem maßlos aufgebauscht. Notorisch ist vor allem eine Pressekampagne über eine vermeintliche „Invasion der Todesspinnen“ des Dornfingers (Cheiracanthium punctorium) im Jahr 2006.

Zoropsis spinimana

Zoropsis spinimana, sensationslüstern als „Nosferatu-Spinne“ bezeichnet, ist eine Art aus der Familie der Kräuseljagdspinnen (Zoropsidae). Ihr großes Verbreitungsgebiet umfasst unter anderem auch den europäischen Mittelmeerraum. Seit einigen Jahren beginnt die Art, ihr Areal nach Mitteleuropa auszudehnen, vermutlich verschleppt durch menschliche Transporte, so tritt sie seit 1998 neu in Österreich, seit 2003 in der Schweiz, seit 2006 in Deutschland auf. Die Art breitete sich weiter aus und ist inzwischen in ganz Deutschland zu erwarten. 2008 erreichte sie Großbritannien. In den nördlichen Teilen dieses neuen Verbreitungsgebiets ist die Art rein synanthrop und tritt nahezu ausschließlich innerhalb von Häusern auf, wo sie ganzjährig, auch im Winter, zu erwarten ist. Zoropsis spinimana erreicht als Weibchen 15, als Männchen 10 Millimeter Körperlänge und erinnert im Habitus an eine Wolfsspinne. Sie ist braun gefärbt, der Vorderkörper mit zwei dunklen Längsstreifen, auf dem Hinterleib ein dunkler Längsfleck mit einigen Winkelflecken dahinter. Sie ist nachtaktiv und ruht tagsüber in einem selbst gesponnenen Schlupfwinkel. Sie baut keine Fangnetze.

Giftbisse durch Zoropsis spinimana sind sehr selten, kommen aber vor. Bei einer zweijährigen Untersuchung in der Schweiz konnten fünf verbürgte Fälle vermeldet werden. Alle betrafen Weibchen der Spinne, innerhalb oder nahebei von Häusern. Außer einem einige Minuten andauernden Schmerz (vergleichbar einem Wespenstich) und einer lokalen Rötung und Schwellung sind keine Symptome bekannt oder zu erwarten.

Dornfinger

Die Gattung der Dornfinger Dornfinger (Cheiracanthium), die zur Familie der Dornfingerspinnen (Cheiracanthiidae) zählt, ist in Mitteleuropa weit verbreitet und einige Vertreter, etwa der wie die Mehrheit der den Gattung zugehörigen Arten für den Menschen harmlose Heidedornfinger (C. erraticum) sind dort auch recht häufig vorhanden.

Ammen-Dornfinger

Die bekannteste Art der Gattung ist der Ammen-Dornfinger (C. punctorium). Von allen in Deutschland natürlich vorkommenden Spinnen ist der Ammen-Dornfinger eine der sehr wenigen Arten, bei denen Bisse mit medizinisch relevanten Komplikationen möglich sind. Giftbisse anderer Dornfinger-Arten werden in ihrer Symptomatik als vergleichbar geschildert. Seit wenigen Jahren tritt zudem der Hausdornfinger (Cheiracanthium mildei), eine ähnliche Art mit vergleichbarer Lebensweise, ebenfalls in Mitteleuropa auf. Der Ammen-Dornfinger erreicht als Weibchen 10 bis 15, als Männchen 8 bis 10 Millimeter Körperlänge. Der Vorderkörper ist orange bis bräunlich, der Hinterleib grünlichgelb gefärbt mit einem dunkleren Mittelfleck. Die Beine und die auffallend langen Cheliceren sind gleichfarbig zum Körper, deren Spitzen (mit den Giftklauen selbst) abgesetzt dunkler. Die Art lebt im Freiland, dringt aber recht regelmäßig in Häuser ein. Sie baut, meist in Grasland, etwa an Wegsäumen, charakteristische, recht auffällige, Gespinstsäcke von etwa 30 bis 50 Zentimeter Durchmesser festgesponnen an Halmen oberhalb des Bodens. Das Weibchen legt darin im Hochsommer auch seinen Eikokon ab, den es bewacht. Diese Schlupfwinkel verlassen die Spinnen, um nachts frei jagend auf Beutefang zu gehen. Die Art kam früher in Mitteleuropa nur in wärmebegünstigten Gebieten, im Oberrheintal (Kaiserstuhl) und in Brandenburg, vor und galt nach der Roten Liste als gefährdet. Von diesen Reliktarealen begann sie in den 1990er Jahren, sich auszubreiten, ist aber bis heute in den meisten Regionen eher selten. Viele Vorkommen gibt es in Brandenburg, in der Umgebung von Berlin, am Oberrhein und im Saarland, eine weitere Ausbreitung ist zu erwarten.

Hausdornfinger

In der Schweiz konnten in einer Untersuchung 2011 bis 2013, folgend auf einen öffentlichen Aufruf, Spinnenbisse zu melden, vier Fälle registriert werden. Alle Fälle traten innerhalb von Häusern auf, etwa beim Anlegen von Kleidung oder beim Fensterputzen. Die Patienten berichteten von einem brennenden Schmerz, einsetzend sofort nach dem Biss, mit einem Maximum einige Minuten später, der nach einer bis einigen Stunden Dauer wieder abklang. Die Bissstelle war rot und etwas geschwollen. Frühere Berichte in der medizinischen Fachliteratur über das Auftreten von Nekrosen an der Bissstelle bei Dornfinger-Arten in Europa sowie Nord- und Südamerika erwiesen sich als Irrtum. Wie in der Schweiz waren die meisten Bisse in Finger, beim Versuch, die Spinne zu entfernen. Über den lokalen Schmerz hinaus traten in zwei Fällen systemische Reaktionen auf, einmal Kopfschmerz, einmal Übelkeit mit Erbrechen. Insgesamt konnten 40 Bisse, in Europa, Nordamerika und Australien, durch Dornfinger-Arten verifiziert werden. Ein Biss von Cheiracanthium mildei wurde 2007 in Sachsen registriert. Eine Person wurde, in ihrer Wohnung, in die Hand gebissen. Es kam zu starkem, brennendem Schmerz, vergleichbar mit einem Wespenstich, und einer leichten Rötung der Bissstelle. Nach zwei Stunden waren die Symptome verschwunden.

Winkelspinnen

Als „Winkelspinnen“ werden verschiedene Arten der Gattungen Eratigena und Tegenaria aus der Familie der Trichterspinnen (Agelenidae) bezeichnet, von denen einige auch als „Hausspinnen“ vermehrt im Siedlungsbereich vorkommen. Ein prominentes Beispiel ist die Große Winkelspinne (Eratigena atrica, Syn.: Tegenaria atrica), die, wie einige verwandte und sehr ähnliche Arten, zu den häufigsten synanthropen, in Häusern lebenden Spinnen Mitteleuropas zählt. Sie kommt wohl in den Kellern fast aller älteren Häuser vor, meidet aber Behausungen aller Art nicht. Die Weibchen erreichen etwa 18, Männchen nur 15 Millimeter Körperlänge, damit gehört sie zu den größten Spinnen der Region. Die langbeinige, stark behaart wirkende Spinne ist braun gefärbt mit einer dunklen Zeichnung, auf dem Vorderkörper zwei unscharf begrenzte Längsbänder, auf dem Hinterleib ein Muster aus Winkelflecken. Die Beine sind einfarbig, nicht wie bei einigen der verwandten Arten geringelt. Die Große Winkelspinne lebt bevorzugt in Häusern, nur selten im Freiland. Sie baut in einem nicht zu trockenen Raum, von einer Spalte oder Ritze ausgehend, ein Trichternetz, das sich innerhalb der Spalte zu einer Wohnröhre verjüngt, in der sie auf Beute lauert. Sie ist nachtaktiv. In der Wohnung nachts herumlaufende Tiere fangen sich nicht selten in Waschbecken oder Badewannen, deren glatte Wände sie zur Falle für die Tiere machen.

Obwohl die Art extrem häufig ist, kommt es nur selten zu Bissen. Berichtet wird von einem milden Schmerzempfinden, schwächer als ein Wespenstich, manchmal mit Rötung der Bissstelle. Ähnliche Berichte gibt es von den verwandten Arten wie Rostrote Winkelspinne (Tegenaria ferruginea, Syn.: Malthonica ferruginea) und anderen „Hausspinnen“.

Finsterspinnen

Innerhalb der Familie der Finsterspinnen (Amaurobiidae) ist besonders die Gattung der Echten Finsterspinnen (Amaurovius) prominent und umfasst ähnlich wie bei den Winkelspinnen weitere anpassungsfähige Spinnenarten, die auch in und an Häusern vermehrt vorkommen. Besonders bekannt sind darunter die Fensterspinne (A. fenestralis), die Kellerspinne (A. ferox) und die Ähnliche Fensterspinne (A. similis).

Die Echten Finsterspinnen legen wie alle Finsterspinnen und ähnlich den Winkelspinnen ein Trichternetz an, das allerdings weitaus grobmaschiger gebaut ist. Sie verfügen außerdem im Gegensatz zu den Winkelspinnen über eine hellere Grundfärbung und sind kräftiger und kurzbeiniger gebaut. Bisse der drei zuvor genannten Arten sind überliefert, ereignen sich aber auch hier selten. Der Biss dieser Spinnen selber gilt als schmerzhaft und als Symptome treten oftmals Schwellungen im Bereich der Bisswunde auf, die bis zu 12 Stunden anhalten können. Ansonsten folgen keine weiteren Symptome.

Röhrenspinnen

Zur Familie der Röhrenspinnen (Eresidae) zählen mit Arten der Gattung der Echten Röhrenspinnen (Eresus) mitunter die markantesten in Mitteleuropa vorkommenden Spinnenarten, wovon hier vier vertreten sind. Davon kommen zwei, die Ringelfüßige (E. sandaliatus) und die Rote Röhrenspinne (E. kollari) auch in Deutschland vor, sind dort aber stark bedroht und deshalb geschützt. In Österreich und Tschechien kommt noch Eresus moravicus und in Tschechien zusätzlich die dort endemische Art Eresus hermani hinzu.

Die Vertreter der Gattung zeichnen sich durch einen starken Sexualdimorphismus (Unterschied der Geschlechter) aus. Das kleinere Männchen verfügt über eine kontrastreiche Farbgebung, bei der das Prosoma und die Extremitäten überwiegend schwarz und das Opisthosoma eine rote Grundfärbung mit mehreren Punktpaaren aufweist, wobei es sich um Warnfarben handelt. Das größere Weibchen hingegen besitzt eine überwiegende oder gänzlich schwarze Farbgebung. Die Arten der Gattung sind zumeist Bewohner offener und trockener Lebensräume und legen dort entsprechend dem Trivialnamen selbstgegrabene Röhren an, die mit trichternetzartigen Gespinsten versehen werden. Insbesondere die Männchen, die auf der Suche nach Weibchen stärker Prädatoren ausgesetzt sind, können sich vor einem Biss mittels einer Drohgebärde verteidigen, bei der die Warnfarben besonders zur Geltung kommen.

Zumindest Bisse der Ringelfüßigen und der Roten Röhrenspinne sind überliefert. Beschrieben werden als Symptome, die bis in die Achsel ausstrahlen, ein fieberartiges Gefühl und ein erhöhter Herzschlag. Sollte der Biss in den Finger erfolgen, reichen die Schmerzen bis in die Achsel. Nach drei Stunden klingen diese Symptome wieder ab. Es können jedoch starke Kopfschmerzen für mehrere Tage anhalten und die Bisswunde für einige Tage empfindlich bleiben.

Weitere Arten

Von einer Reihe weitere Arten wird, meist anekdotisch im Einzelfall, über Giftbisse berichtet. Die Symptome ähneln den bei der Großen Winkelspinne beschriebenen: Milde, nicht lang anhaltende Schmerzen, manchmal Rötung und Schwellung der Bissstelle. Zu diesen Arten gehört etwa die synanthrope Kellerspinne (Amaurobius ferox) und einige im Freiland häufige Spinnenarten wie die große Wolfsspinnenart Trochosa spinipalpis (ein Fall aus Finnland), verschiedene große Kreuzspinnen (Araneus und verwandte Gattungen), Großer Asseljäger (Dysdera crocata), Tapezierspinnen der Gattung Atypus. Eine Reihe weiterer Arten werden immer wieder angeführt, ohne dass tatsächlich ein verbürgter Fall eines Giftbisses veröffentlicht worden wäre, dazu gehört die Wasserspinne (Argyroneta aquatica). Einige Berichte von kleinen Arten gelten als unglaubwürdig.

Gerüchte über eigentlich harmlosere Spinnen

Es kommt vermehrt zu Annahmen von gefährlich geltenden Spinnen, von denen allerdings in Wirklichkeit eine weitaus geringere oder gar keine Gefahr ausgeht. Dies trifft besonders auf Vogelspinnen und die sogenannten „Taranteln“ zu. Die Gründe für diese Annahmen können vielfältig sein.

Vogelspinnen

Insbesondere den Arten der Familie der Vogelspinnen (Theraphosidae) wird eine hohe von ihnen ausgehende Gefahr nachgesagt, was aber nicht der Regel entspricht. Der Biss von Vogelspinnen gilt durchaus bedingt durch die großen Cheliceren der vergleichsweise urtümlichen und groß ausfallenden Spinnen als schmerzhaft, geht aber abgesehen von den Bissen weniger Arten zumeist nicht mit medizinisch relevanten Komplikationen einher. Ferner sind die Giftdrüsen von Vogelspinnen vergleichsweise klein, weshalb die Tiere auch keine großen Mengen an Gift bei einem Biss abgeben können. Zumindest bei einer erwachsenen Person wird die Wirkung des Bisses von Vogelspinnen für gewöhnlich mit der eines Bienen- oder Wespenstiches verglichen. Die Schmerzen halten dann meist bis zu einer halben Stunde an. Bei Kindern oder körperlich angeschlagenen Personen sowie solchen, die allergisch auf das Gift der Spinnen reagieren, kann der Biss allerdings auch mit größeren Komplikationen einhergehen. Es sind allerdings keine Todesfälle durch Vogelspinnen-Bisse überliefert.

Vogelspinnen verfügen je nach Art über eine große Varietät von Warnsignalen, mit denen sie eine Abwehrbereitschaft ankündigen können. Die bekannteste ist auch hier die für andere Spinnen typische Drohgebärde, bei der sich die Spinne aufrichtet und die vorderen Extremitäten erhebt sowie die Cheliceren spreizt. Einige andere Arten, etwa die der Gattung Psalmopoeus können außerdem mittels spezieller Organe sogenannte Stridulationsgeräusche erzeugen, die dann zischend oder zirpend klingen. Die sogenannten „Bombardierspinnen“ können außerdem eine „Bombardierung“ dadurch ankündigen, indem sie ihr Prosoma (Vorderkörper) mit den hinteren Beinpaaren verdecken. Eine direkte Verteidigung übt die Spinne zumeist bei der Wirkungslosigkeit dieser Signale aus.

Unterschiede gibt es auch bei der geographischen Herkunft der jeweiligen Vogelspinne zu beachten. Von den amerikanischen Vogelspinnenarten, die mehr als die Hälfte aller bekannten Vertreter dieser Familie ausmachen, geht zumeist keine große Gefahr aus. Dazu kommt, dass viele dieser Arten zumeist eine geringe Bereitschaft für eine direkte Defensive besitzen. Allerdings besitzen die Arten der in diesem Doppelkontinent vertretenen Unterfamilien Theraphosinae und Aviculariinae über Brennhaare am Opisthosoma, mithilfe derer sie sich mittels des sogenannten „Bombardierens“ gegen Prädatoren verteidigen können. Dazu streift die Spinne mit den hinteren Beinen über das Opisthosoma und schleudert dadurch die gelösten Brennhaare dem Angreifer entgegen. Bei Kontakt oder gar Eindringen in die Haut lösen die Brennhaare einen über mehrere Tage oder sogar Wochen anhaltenden Juckreiz aus. Bei Eindringen in Mund und Nase können neben starkem Unwohlbefinden auch Brechreiz und Atembeschwerden die Folge sein. Bei Kontakt mit den Augen können die Brennhaare kann es zu Schäden der Hornhaut sowie zu Entzündungen der Binde- und der Regenbogenhaut kommen. Vogelspinnen der Gattung Avicularia können sich auch durch Kotspritzen verteidigen, was allerdings keine gesundheitlichen Folgen hat.

Ein etwas höheres Aggressionspotential weisen die Vogelspinnenarten der Alten Welt auf, denen die Brennhaare zumeist fehlen. Diese Arten können auch ohne Ankündigungen einen Giftbiss ausüben. Als Folge des Bisses afrikanischer Vogelspinnen sind Fieber, Schwindel, Atemnot, Schwitzen und lokale Lähmungserscheinungen bekannt. Die Folgen können über Tage andauern. Die in Afrika vertretene Leopardvogelspinne (Stromatopelma calceatum) zählt zu den Vogelspinnen mit dem stärksten Gift. Der Biss vieler asiatischer Vogelspinnen resultiert in einem starken Juckreiz, der von stärkeren Schmerzen und einer Rötung begleitet werden kann. Insbesondere die Arten der Gattung Poecilotheria verfügen über ein vergleichsweise starkes Gift, das nach einem Biss dieser Spinnen Beschwerden auslösen kann, die über acht Tage andauern. Daneben sind bei Bissen von Arten dieser Gattung auch Ödeme im Bereich der Bisswunde, Anschwellungen lokaler Lymphknoten und Übelkeit oder Taubheitsgefühl als Folge beschrieben.

Taranteln

Bei den „Taranteln“ spricht man zumeist von sechs größeren Arten aus der Familie der Wolfsspinnen (Lycosidae) und seltener einzelnen Arten innerhalb der Familie der Vogelspinnen (Theraphosidae). Bedingt durch die häufige Fehlübersetzung des englischen Wortes tarantula für „Vogelspinne“ werden angehörige Spinnen letzterer Familie ebenfalls fälschlicherweise nicht selten als „Taranteln“ bezeichnet. Die als „Taranteln“ bezeichneten Wolfsspinnen sind vorwiegend mediterran verbreitet und den Gattungen Hogna und Lycosa zugehörig. Sie zählen zu den größten Spinnen Europas. Daneben gibt es auch noch die zur gleichen Familie zählende Gattung der Scheintaranteln (Alopecosa), deren Arten auch in weiteren Teilen Europas einschließlich Mitteleuropa vorkommen.

Die sechs bekanntesten zu den Wolfsspinnen zählenden Tarantel-Arten teilen mit anderen Arten dieser Familie den dafür typischen Körperbau, zeichnen sich aber insgesamt für die verglichen mit anderen Wolfsspinnen groß ausfallenden Dimensionen aus. Die Südrussische (Lycosa singoriensis) und die Deserta-Tarantel (Hogna schmitzi) erreichen eine maximale Körperlänge von 40 Millimetern als Weibchen, womit diese zusammen mit der Griechischen Röhrenspinne (Eresus walckenaeri), deren weibliche Tiere die gleiche Körperlänge erreichen können, die größten Spinnenarten Kontinentaleuropas sind. Alle sechs Arten sind vorwiegend nachtaktiv und jagen wie die Mehrheit der Wolfsspinnen freilaufend als Lauerjäger und demzufolge ohne Spinnennetz. Die Vertreter der Gattung Lycosa leben in selbst gegrabenen Erdröhren, in der sie den Großteil des Tages verbringen. Die Taranteln der Gattung Hogna hingegen ziehen sich innerhalb dieser Zeit zumeist unter Steinen oder anderen schützenden Objekten zurück. Im Falle einer Bedrohung können sich diese sechs Taranteln wie andere hier genannte Spinnen auch zuerst mit den typischen Drohgebärden verteidigen, ehe sie sich bei deren Wirkungslosigkeit mit einem Giftbiss zur Wehr setzen.

Die bekannteste Art mit dem Wort „Tarantel“ im Trivialnamen ist die im Mittelmeergebiet verbreitete Apulische Tarantel (Lycosa tarantula), durch die sich die Bezeichnung auch entwickelt hat. Das Wort „Tarantel“ leitet sich von der apulischen Stadt Tarent (italienisch Táranto) ab. Ihr Biss gilt als schmerzvoll, seine Wirkung wird aber ebenfalls mit der eines Wespenstiches verglichen. Insbesondere früher wurde der Biss der Apulischen Tarantel wie der der Europäischen Schwarzen Witwe (Latrodectus tredecimguttatus) als Auslöser für den Tarantismus (Tanzwut) gesehen, der dann mit dem Volkstanz Tarantella zu behandeln wäre. Mittlerweile gilt das Auftreten der Tanzwut nach dem Biss dieser Spinnen als Volksglaube.

Der Biss der in der Eurasischen Steppe verbreiteten Südrussischen Tarantel gilt ebenfalls als schmerzhaft. Häufig kommt es nach einem Biss dieser Art zu starker Schwellung und Rötung im Bereich der Bisswunde. Diese Symptome werden von einem bis zu 24 Stunden andauernden Schmerz an der Wunde begleitet. Kurz nach dem Biss verschlechtert sich laut Berichten auch das Allgemeinbefinden des Bissopfers, was als Folge einer eintretenden Apathie (mangelnde Erregbarkeit) und Schlafbedürfnis sowie dem Gefühl einer Ankylose (vollständige Gelenksteife) gesehen wird. In einem Einzelfall hat ein Bissopfer berichtet, dass dieses nach etwa einer Stunde und fünfundvierzig Minuten nach dem Biss sein ganzes Körpergewicht verstärkt spürte und sich neben dem Bedürfnis nach Schlaf auch leichten Schmerzen im unteren Bereich des Brustkorbs und vermehrt eine Dyspnoe (erschwerte Atmung) bemerkbar machte.

Eine weitere sehr prominente Tarantel ist die ebenfalls im Mittelmeerraum verbreitete Schwarzbäuchige Tarantel (Hogna radiata), die Gerüchten zufolge über in Zelten schlafende Menschen herfallen und diesen schwer heilende Bisswunden zufügen soll. Der Biss der Schwarzbäuchigen Tarantel lässt sich ebenfalls von seiner Wirkung her mit der eines Wespenstiches vergleichen. Die auf der zu Portugal zählenden Insel Deserta Grande heimische Deserta-Tarantel kann auch wie die anderen vorgestellten Taranteln schmerzhaft beißen. Auch von dieser Art geht aber keine große Gefahr für den Menschen aus. Gleiches gilt für die im westlichen Mittelmeergebiet vorkommende Spanische Tarantel (Lycosa fasciiventris).

White-tailed Spiders

Als „White-tailed Spiders“ oder „White Tail Spiders“ (engl. für „Weißschwanzspinnen“) oder vereinfacht auch „White Tails“ werden die zwei Spinnenarten Lampona cylindrata und Lampona murina aus der Familie der Lamponidae bezeichnet. Beide Arten sind im Süden Australiens verbreitet und wurden überdies in Neuseeland eingeführt. Sowohl L cylindrata als auch L. murina wird zugeschrieben, dass ihre Bisse beim Menschen eine Nekrose am Bereich der Bisswunde auslösen können.

Die Spinnen der Familie der Lamponidae mitsamt den Arten L cylindrata und L. murina zählen zur Überfamilie der Gnaphosoidea, zu der auch die in Mitteleuropa weit verbreitete Familie der Plattbauchspinnen (Gnaphosiade) zählt, deren Arten für den Menschen allerdings vollkommen harmlos sind. Demzufolge ähneln die Arten L cylindrata und L. murina den Plattbauchspinnen hinsichtlich dem Habitus und der Lebensweise. Wie diese verfügen sie über eine kräftige, kurzbeinige Gestalt mitsamt dem abgeflachten Körperbau und den zylindrischen Spinnwarzen. Die Grundfärbung der Spinnen ist dunkelrot bis grau, während die Beine dunkel orange bis braun gefärbt sind. Dorsal trägt das Opisthosoma zwei Paare schwacher weißer Flecken, die bei den ausgewachsenen Spinnen allerdings undeutlicher erscheinen. Die nachtaktiven Spinnen nutzen wie Plattbauchspinnen Gespinstsäcke als Rückzugsort für die Inaktivitätszeit und bewegen sich zumeist ruckartig fort. Sie erbeuten als Nahrungsspezialisten ausschließlich andere Spinnen.

Bisse von beiden Arten sind überliefert. Belegte Symptome sind brennende Schmerzen, gefolgt von Schwellungen und Juckreiz im Bereich der Bisswunde. Angeblich können nach dem Biss der Spinnen auch Narben, Blasenbildung oder lokale Ulzerationen (Geschwülste) im Bereich der Bisswunde auftreten. Besonders über die Wahrhaftigkeit letzterer Bissfolge wird vermehrt diskutiert. Medienberichten zufolge soll es nach Bissen der Spinnenarten L cylindrata und L. murina zu „nekrotisierendem Arachnidismus“ bei Bissopfern gekommen sein, was beiden Arten einen schlechten Ruf eingebracht hat. Dieses Phänomen ist dabei mit den angeblichen Geschwülsten, die nach dem Biss dieser Spinnen auftreten, identisch. Bei Patienten, bei denen solche auftraten, war ein Biss der Spinnen zumeist vermutet, aber nicht sicher belegt. Bei 100 überlieferten Bissen der Spinnenarten L cylindrata und L. murina wurden bei den Patienten derartige Symptome nicht festgestellt, was die Widerlegung einer Nekrose als Resultat des Bisses der Spinnen bekräftigt.

Falsche Witwen

Der mehrdeutige Begriff „Falsche Witwe“ beschreibt Spinnen aus der Gattung der Fettspinnen (Steatoda), die den zur Gattung der Echten Witwen (Latrodectus) zählenden „Schwarzen Witwen“ zum Verwechseln ähnlich sehen. Die Fettspinnen zählen wie die Echten Witwen zur Familie der Kugelspinnen (Theridiidae) und vollführen eine identische Lebensweise - Sie legen Haubennetze zum Zweck des Beutefangs an und sind vorwiegend nachtaktiv. Seltenen Berichten zufolge löst ein Biss einiger Fettspinnen ähnliche, wenn auch mildere Symptome wie der von den Echten Witwen angehörigen Arten hervor. Im Allgemeinen werden nach Bissen der Fettspinnen auftretende Symptome als Steatodismus bezeichnet. Die Gattung der Fettspinnen kommt im Gegensatz zu der der Echten Witwen auch in Mitteleuropa vor. Es liegen aber von dort keinerlei valide Hinweise auf tatsächliche Giftbisse vor.

Besonders prominent ist unter den „Falschen Witwen“ die Edle Kugelspinne (S. nobilis), die einst auf Madeira und den Kanarischen Inseln beheimatet war, sich jedoch durch Einschleppung auch in West- und Mitteleuropa, im Maghreb und im Nahen Osten sowie im Westen der Vereinigten Staaten und auch in Teilen Südamerikas etablieren konnte. Wie die als „White-tailed Spiders“ bekannten Spinnenarten Lampona cylindrata und Lampona murina wird auch die Edle Kugelspinne häufig für Bisse verantwortlich gemacht, die Nekrosen auslösen, wobei auch der Ruf dieser Art durch Medienberichte verschlechtert wurde. Auftretende Nekrosen nach dem Biss der Edlen Kugelspinne sind anders als bei den beiden anderen Spinnen tatsächlich belegt, dies ist aber selten der Fall; sie sind wahrscheinlich das Resultat einer bakteriellen Infektion der Bisswunde. Bisse der wie alle Haubennetzspinnen eigentlich nicht beißfreudigen Edlen Kugelspinne lösen einen Schmerz im Bereich der Bisswunde aus, dessen Empfinden ebenfalls mit dem eines Wespenstichs verglichen wird und meist nach 12, selten erst nach 24 Stunden abklingt. So können durch Bisse der Edlen Kugelspinne Schwellung, Erythem (entzündliche Rötung) und Juckreiz im Bereich der Bisswunde als Symptome auftreten.

Andere bekannte Arten der Gattung sind die in Afrika heimische sowie nach Australien und Neuseeland eingeschleppte Art Steatoda capensis, die aufgrund der Ähnlichkeit zur Roten Katipo (Latrodectus katipo) auch als „Falsche Katipo“ bezeichnet wird, sowie die im Mittelmeerraum verbreitete Falsche Schwarze Witwe (S. paykulliana). Letztere Art ähnelt besonders der deutlich gefährlicheren und mitunter auch im gleichen Gebiet vorkommenden Europäischen Schwarzen Witwe (Latrodectus tredecimguttatus) und wird mit dieser deshalb häufig verwechselt. Der Biss der Falschen Schwarzen Witwe wirkt wie der von Echten Witwen einschließlich der Europäischen Schwarzen Witwe anscheinend neurotoxisch (Nervengift), erreicht jedoch beim Menschen nicht die Wirkung, wie sie durch Bisse der Echten Witwen entstehen kann.

Feldwinkelspinne

Die Feldwinkelspinne (Eratigena agrestis) ist nah mit der geringfügig größeren Großen Winkelspinne (Eratigena atrica) verwandt und wurde wie diese früher der Gattung der Kleinen Winkelspinnen (Tegenaria) zugeordnet. Die Feldwinkelspinne ist überwiegend paläarktisch, jedoch auch im Nordwesten der Vereinigten Staaten in den US-Staaten Washington, Oregon, Idaho und Utah verbreitet. Dort ist die Art als Hobo spider (übersetzt „Wanderarbeiter-“ oder „Obdachlosenspinne“) bekannt, da sie innerhalb dieser Staaten gehäuft an Eisenbahnschienen gesichtet wurde, obgleich sie auch an Felsstützmauern, Ansammlungen von Baumaterialien, unter Trümmern und an den Fundamentsmauern von Gebäuden auftreten kann. Eine andere Bezeichnung ist Aggressive house spider (übersetzt „Aggressive Hausspinne“). Dies ist allerdings irreführend, da die Feldwinkelspinne für gewöhnlich nicht in Gebäuden vorkommt und wie viele Spinnen nicht beißlustig ist. Es kann zu Bissen kommen, wenn die Spinne eingequetscht wird.

Die Feldwinkelspinne ähnelt sowohl vom Habitus als auch von der Lebensweise her der Großen Winkelspinne, sodass auch diese Art wie alle der Familie der Trichterspinnen (Agelenidae) die namensgebenden Trichternetze zum Beutefang anlegt. Die Körperlänge der Feldwinkelspinne beträgt gut sechs bis 13 und die Beinspannweite etwa 30 bis 50 Millimeter. Weitere Merkmale, die auch bei vielen anderen Spinnen vorhanden sein können, sind die langen Beine, der braun gefärbte Körper mitsamt dem gräulichen Opisthosoma und gelbliche Zeichenelemente.

Auch die Feldwinkelspinne wurde insbesondere früher für Bisse verantwortlich gemacht, die Nekrosen auslösen, was bei dieser Art mittlerweile ebenfalls als Gerücht gilt. Bei Versuchen, bei denen Versuchstieren das Gift der Spinne injiziert wurde, kam es nicht einmal zu Hautreaktionen besagter Tiere. Auch beim Menschen soll der Biss der Feldwinkelspinne zumeist nur wie ein Nadelstich spürbar sein. 2014 konnte ein Biss eines Individuums der Feldwinkelspinne an einem menschlichen Bissopfer in Oregon belegt werden. Die Person klagte über Schmerzen, Rötungen und Beinzuckungen, die 12 Stunden andauerten. Weitere Symptome konnten nicht vermerkt werden.

Spinnenarten in Terrarienhaltung

Nach einigen Vorfällen durch in Privatwohnungen gehaltene gefährliche Wildtiere wird in verschiedenen Bundesländern die Verabschiedung sogenannter Gefahrentiergesetze oder Gefahrentierverordnungen diskutiert. Rechtskräftig ist die Thüringer Wildtier-Gefahrverordnung vom 19. Januar 2012. Darin gelten als gefährliche Spinnen „aus der Ordnung der Spinnen (Aranea): aus der Familie der Trichternetzspinnen (Hexathelidae) alle Tiere der Gattungen Atrax und Hadronyche, aus der Familie der Kammspinnen (Ctenidae) alle Tiere der Gattung der Phoneutria, aus der Familie der Sechsäugigen Sandspinnen (Sicariidae) alle Tiere der Gattungen Sicarius und Loxosceles, aus der Familie der Kugelspinnen (Theridiidae) alle Tiere der Gattung Latrodectus, aus der Familie der Vogelspinnen (Theraphosidae) alle Tiere der Gattungen Trechona, Harpactirella, Poecilotheria, Pterinochilus, Selenocosmia, Stromatopelma“. Die geplanten Regelungen in anderen Bundesländern sind, soweit öffentlich bekannt geworden, vergleichbar, etwa in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Fachlich umstritten ist dabei insbesondere die Aufnahme der Vogelspinnen-Arten. Ernstere Symptome sind dabei nur von Arten der Gattung Poecilotheria anzunehmen, bei der eine jüngere Studie die Möglichkeit von Krampfanfällen nach Giftbiss dokumentiert. Die anderen Arten gelten nach fachlicher Einschätzung als ungefährlich.

Einzelnachweise

- ↑ World Spider Catalog. Version 21.5, abgerufen am 21. Oktober 2020. „Currently 48903 accepted species included“

- ↑ a b c d e f g Wolfgang Nentwig & Lucia Kuhn-Nentwig: Spider venoms potentially lethal to humans. Chapter 19 in Wolfgang Nentwig (editor): Spider Ecophysiology. Springer Verlag Heidelberg etc. 2013. ISBN 978-3-642-33988-2.

- ↑ Richard S. Vetter (2000): Myth: Idiopathic wounds are often due to brown recluse or other spider bites throughout the United States. Western Journal of Medicine 173(5):357-378. doi:10.1136/ewjm.173.5.357

- ↑ Richard S. Vetter, Paula E. Cushing, Rodney L. Crawford, Lynn A. Royce (2003): Diagnoses of brown recluse spider bites (loxoscelism) greatly outnumber actual verifications of the spider in four western American states. Toxicon 42: 413–418. doi:10.1016/S0041-0101(03)00173-9

- ↑ a b c d e f Richard S. Vetter & Geoffrey K. Isbister (2008): Medical Aspects of Spider Bites. Annual Review of Entomology 53: 409-429. doi:10.1146/annurev.ento.53.103106.093503

- ↑ Giftige Spinnen: Was hilft gegen Bisse? NDR, Ratgeber Gesundheit, Stand: 25.06.2018 10:36 Uhr.

- ↑ Ammen-Dornfingerspinne: So gefährlich ist ihr Biss RTL.de, 15. Juli 2020.

- ↑ M. Hedin, S. Derkarabetian, M.J. Ramírez, C. Vink, J.E. Bond (2018): Phylogenomic reclassification of the world’s most venomous spiders (Mygalomorphae, Atracinae), with implications for venom evolution. Scientific Reports 8, article 1636 7 S. doi:10.1038/s41598-018-19946-2

- ↑ a b G.M. Nicholson, A. Graudins (2002): Spiders of medical importance in the Asia-Pacific: atracotoxin, latrotoxin and related spider neurotoxins. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 29:785–794. doi:10.1046/j.1440-1681.2002.03741.x

- ↑ a b c d e Heiko Bellmann: Der Kosmos Spinnenführer. Über 400 Arten Europas. Kosmos Naturführer, Kosmos (Franckh-Kosmos), 2. Auflage, 2016, S. 90–182, ISBN 978-3-440-14895-2.

- ↑ R. Snazell & R. Allison: The genus Macrothele Ausserer (Araneae, Hexathelidae) in Europe ( des vom 12. Oktober 2019 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., Bulletin of the British Arachnological Society, Volumen 8, Ausgabe 3, 1989, S. 65–72, abgerufen am 6. November 2020.

- ↑ George Braitberg (2009): Spider bites, assessment and management. Australian Family Physician 38 (11): 862-867.

- ↑ a b c Geoffrey K. Isbister & Julian White (2004): Clinical consequences of spider bites: recent advances in our understanding. Toxicon 43 (5): 477-492. doi:10.1016/j.toxicon.2004.02.002

- ↑ Graham M. Nicholson & Andis Graudins (2003): Antivenoms for the Treatment of Spider Envenomation. Journal of Toxicology Toxin Reviews 22: 35-59. doi:10.1081/TXR-120019019

- ↑ B. Nimorakiotakis & K.D. Winkel (2004): The funnel web and common spider bites. Australian Family Physician 33 (4): 244-251.

- ↑ Genus Loxosceles Heineken & Lowe, 1832. World Spider Catalog, Version 21.5, abgerufen am 21. Oktober 2020.

- ↑ Paulo Henrique da Silva, Rafael Bertoni da Silveira, Márcia Helena Appel, Oldemir Carlos Mangili, Waldemiro Gremski, Silvio Sanches Veiga (2004): Brown spiders and loxoscelism. Toxicon 44 (7): 693-709. doi:10.1016/j.toxicon.2004.07.012

- ↑ T.Dodd-Butera, M.Broderick: Animals, Poisonous and Venomous. In Philip Wexler (editor): Encyclopedia of Toxicology. Academic Press, 3rd edition 2014. ISBN 978 0123864543., doi:10.1016/B978-0-12-386454-3.00984-2

- ↑ a b c d Sicarius (Walckenaer, 1847) bei biodiversity explorer, abgerufen am 5. Dezember 2012.

- ↑ Peter Jäger & Theo Blick (2009): Zur Identifikation einer nach Deutschland eingeschleppten Kammspinnenart (Araneae: Ctenidae: Phoneutria boliviensis). Arachnologische Mitteilungen 38: 33-36.

- ↑ a b c R. S. Vetter, S. Hillebrecht: Distinguishing Two Often-Misidentified Genera (Cupiennius, Phoneutria) (Araneae: Ctenidae) of Large Spiders Found in Central and South American Cargo Shipments. In: American Entomologist. Volume 54, Issue 2, 2008, S. 88–93, abgerufen am 5. November 2020.

- ↑ M. R. V. Diniz, A. L. B. Paiva, C. Guerra-Duarte, M. Y. Nishiyama, Jr., M, A. Mudadu, U. de Oliveira, M. H. Borges, J. R. Yates, I. de L. Junqueira-de-Azevedo (2018): An overview of Phoneutria nigriventer spider venom using combined transcriptomic and proteomic approaches. PLoS ONE 13 (8) article e0200628 doi:10.1371/journal.pone.0200628.

- ↑ a b c d e Wolfgang Nentwig, Markus Gnädinger, Joan Fuchs, Alessandro Ceschi (2013): A two year study of verified spider bites in Switzerland and a review of the European spider bite literature. Toxicon 73: 104–110. doi:10.1016/j.toxicon.2013.07.010

- ↑ a b c Christoph Muster, Andreas Herrmann, Stefan Otto, Detlef Bernhard (2006): Zur Ausbreitung humanmedizinisch bedeutsamer Dornfinger-Arten Cheiracanthium mildei und C. punctorium in Sachsen und Brandenburg (Araneae: Miturgidae). Arachnologische Mitteilungen 35: 13-20.

- ↑ Ambros Hänggi & Angelo Bolzern (2006): Zoropsis spinimana (Araneae: Zoropsidae) neu für Deutschland. Arachnologische Mitteilungen 32: 8-10.

- ↑ Perer Harvey (20012): Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) established indoors in Britain. Newsletter of the British arachnological Society 125: 20-21. online.

- ↑ R.S. Vetter, G.K. Isbister, S.P. Bush, L.J. Boutin (2006): Verified bites by yellow sac spiders (genus Cheiracanthium) in the United States and Australia: where is the necrosis? American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 74: 1043–1048.

- ↑ Heiko Bellmann: Kosmos-Atlas der Spinnentiere Europas. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 2006. ISBN 978-3-440-10746-1, S. 132.

- ↑ Amaurobius (C. L. Koch, 1837) bei Biting Spiders, abgerufen am 25. November 2020.

- ↑ Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) bei araneae - Spiders of Europe, abgerufen am 25. November 2020.

- ↑ Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) bei araneae - Spiders of Europe, abgerufen am 25. November 2020.

- ↑ Eresus kollari (Rossi, 1846) bei araneae - Spiders of Europe, abgerufen am 25. November 2020.

- ↑ a b c d Hans W. Kothe: Vogelspinnen. 1. Auflage. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2003, S. 17–94, ISBN 3-4400-9367-0.

- ↑ Ratgeber Vogelspinnen: Merkmale von amerikanischen Gattungen, abgerufen am 7. November 2020.

- ↑ Volker von Wirth: Vogelspinnen. 1. Auflage. Gräfe und Unzer, München 2011, S. 21, ISBN 978-3-8338-2151-6.

- ↑ a b Ratgeber Vogelspinnen: Merkmale afrikanischer Gattungen, abgerufen am 7. November 2020.

- ↑ a b Ratgeber Vogelspinnen: Merkmale von asiatischen Gattungen, abgerufen am 7. November 2020.

- ↑ Laurence Reuter: Das Heilritual des Tarantismus aus musiktherapeutischer Perspektive. Universität der Künste Berlin, abgerufen am 8. November 2020.

- ↑ Zoologie Romania: Lycosa singoriensis sau Tarantula romaneasca (rumänisch) von Isohob Gabriel Alin, abgerufen am 8. November 2020.

- ↑ a b Simon Tonkin: The wonders of Spanish Spiders..not the myths! Inglorious Bustards, 7. März 2020. Auf IngloriousBustards.com (englisch), abgerufen am 13. Juni 2022.

- ↑ European Association of Zoos and Aquaria: Terrestrial Invertebrate Taxon Advisory Group Best Practice Guidelines for Desertas Wolf Spiders von M. Bushell, C. Allen, T. Capel, D. Clarke, A. Cliffe, N. Cooke, G. Dick, J. Gotts, C. Howard, J. Mitchell, P. Robinson, C. Solan & R. Stringer, abgerufen am 8. November 2020.

- ↑ a b c Australian Museum: White-tailed Spider, abgerufen am 8. November 2020.

- ↑ Barbara Knoflach, Kristian Pfaller (2004): Kugelspinnen - eine Einführung (Araneae, Theridiidae). In: Denisia 12, S. 111-160 (zobodat.at ).

- ↑ a b Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805) ( des vom 3. August 2020 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. beim Naturkundlichen Informationssystem, abgerufen am 9. November 2020.

- ↑ a b c Steatoda nobilis (Thorell, 1875) bei araneae - Spiders of Europe, abgerufen am 9. November 2020.

- ↑ Steatoda nobilis (Thorell, 1875) bei BugGuide.net, abgerufen am 9. November 2020.

- ↑ Natural History Museum: How dangerous are false widow spiders?, abgerufen am 9. November 2020.

- ↑ T. Bauer, S. Feldmeier, H. Krehenwinkel, C. Wieczorrek, N. Reiser, R. Breitlin: Steatoda nobilis, a false widow on the rise: a synthesis of past and current distribution trends, NeoBiota, Volumen 42, Ausgabe 9, 2019, S. 19–43, DOI:10.3897/neobiota.42.31582, abgerufen am 9. November 2020.

- ↑ a b c Healthline Networks: Hobo Spider Bite von Erica Cirino, abgerufen am 4. Dezember 2020.

- ↑ Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Regelungen zu Gefahrtieren. Sachstand. Aktenzeichen: WD 5 - 3000 – 075/16. 10 Seiten.

- ↑ Verordnung über gefährliche Tiere im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren (Thüringer Wildtier-Gefahrverordnung -ThürWildtierGefVO-) vom 19. Januar 2012. online

- ↑ a b Tobias Hauke, Volker von Wirth Volker Herzig (2015): Wie gefährlich sind Spinnentiere für den Menschen? – Ein Gutachten zur Beurteilung medizinisch-relevanter Spinnentiere zum Entwurf eines Gefahrtiergesetzes der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Arachne 20 (1): 26-37.

- ↑ a b Tobias Hauke, Volker von Wirth, Volker Herzig (2018): Gefährliche Spinnen und Skorpione im Überblick: Eine Stellungnahme zu den in der bayerischen Gefahrtierliste erfassten Spinnentieren. Arachne 23 (2): 4-31.

Weblinks

- Hitze in Europa: Mehrere Hilferufe wegen Giftspinnen. Wikinews-Artikel, 28. Juli 2006

- Giftigkeit von Spinnentieren. Arachniden-Forum-Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e.V.